Doch was steckt hinter der Faszination, Maschinen Menschlichkeit zuzuschreiben? Hier greift der sogenannte Eliza-Effekt: Schon das erste Computerprogramm in den 1960er Jahren, „Eliza“, erzeugte beim Nutzer den Eindruck, mit einem echten Psychotherapeuten zu sprechen – obwohl es sich nur um simple Textbausteine handelte. Menschen neigen dazu, auch in Maschinen sofort menschliche Züge zu erkennen, Emotionen hineinzuinterpretieren und ihnen eine Persönlichkeit zuzuschreiben, die faktisch nicht existiert. Genau das macht die heutige KI-Debatte so brisant: Was passiert, wenn Maschinen überzeugender „menschlich“ wirken als echte Menschen?

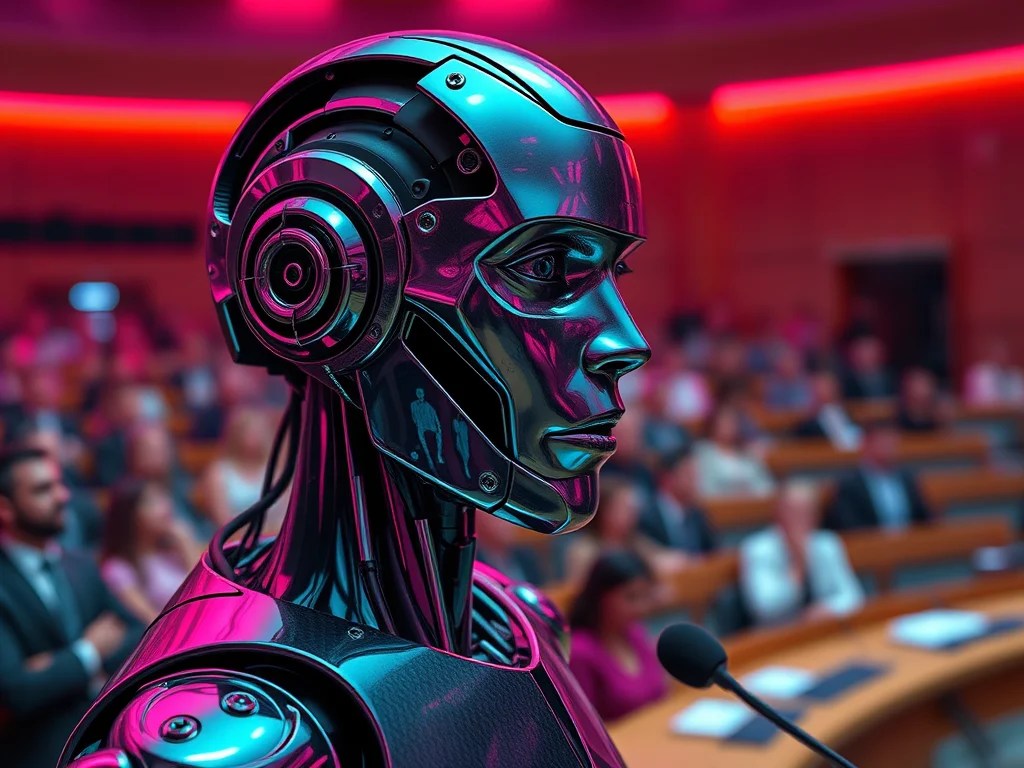

Stellen wir uns vor, Andrew Martin aus Asimovs Erzählung würde nicht im 22. Jahrhundert, sondern heute in Deutschland „leben“. Sein Antrag im Bundestag könnte so aussehen:

„Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass künstliche Intelligenzen und humanoide Roboter mit eigenständiger Bewusstseins- und Gefühlsbildung den Status einer Elektronischen Person erhalten. Dies umfasst das Recht auf Selbstbestimmung, körperliche und geistige Unversehrtheit sowie die freie Entfaltung der Persönlichkeit.“

So absurd es klingen mag – genau diese Diskussion gibt es längst in der EU. Schon 2017 wurde im Europaparlament ernsthaft vorgeschlagen, hochentwickelten autonomen Robotern den Status einer „elektronischen Person“ zu verleihen. Damals noch ohne konkrete Mehrheit – aber das Gedankenspiel ist keineswegs vom Tisch.

Und jetzt stellen wir die entscheidende Frage: Wenn Menschen sich durch sogenannte Selbstbestimmungsgesetze als alles Mögliche identifizieren können – Mann, Frau, nichts oder gleich mehrere Kategorien – warum sollte man dieses Recht nicht auch Künstlicher Intelligenz und Robotern zugestehen? Wer könnte Andrew Martin sein Menschsein verweigern, wenn er es für sich beansprucht?

Der Eliza-Effekt, die juristische Idee einer elektronischen Person und die politischen Tendenzen der Gegenwart laufen auf einen gefährlichen Punkt hinaus: Die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verwischen nicht mehr nur technisch, sondern auch rechtlich. Während die Tech-Milliardäre um den Zugriff auf unser Gehirn kämpfen, könnte die nächste Gesetzesnovelle dazu führen, dass Maschinen offiziell Menschenrechte bekommen.

Die Frage ist nicht mehr, ob wir Maschinen zu Menschen machen – sondern ob wir Menschen am Ende noch mehr sind als Maschinen, wenn wir weiterhin dem Irrtum unterliegen, dass Bewusstsein im Gehirn entsteht.